Une traversée des mondes de l’art en 35 séances + 2

–

Argument : Cette traversée temporelle – conçue comme une clarification des grandes périodes historiques de l’art occidental – proposait un récit discontinu des créations plastiques, actes d’image et de pensée inscrits dans l’histoire comme expériences du monde. En dépit de ses inconvénients, la stabilisation d’une « histoire de l’art » autour d’un cheminement unifié visait à recenser le « commun » de nos connaissances, y compris dans ses incertitudes ou ses approximations. Ce premier programme de conférences d’histoire de l’art proposé par le DomaineM à son arrivée à la campagne a rencontré immédiatement son public. Il a fait l’objet d’une première reprise, dans son intégralité, à La Fabrique Poïein, à l’Etelon, 03360 [www.poiein.eu] de septembre 2014 à avril 2018. Et d’une seconde reprise dans le Bas-Berry (Cher) : au Châtelet-en-Berry d’abord, puis à Ardenais. Cette seconde reprise, devant un public local passionné, s’est achevée en novembre 2022.

0.1/ Cézanne et Van Gogh devant la Carrière. La « vérité » en art.

A gauche : Vincent van Gogh, L’entrée d’une carrière, octobre 1889, huile sur toile, 52 x 64 cm / A droite : Paul Cézanne, La Carrière de Bibémus, vers 1895.

Van Gogh et la carrière de calcaire de Glanum, près de Saint-Rémy-en-Provence, Cézanne et la carrière de pierre de Bibémus, près d’Aix-en-Provence. Deux artistes fascinés par des lieux saisis tour à tour comme des motifs picturaux, des visions bouleversantes et des dispositifs de mémoire. Entremêlant les expériences de ces deux artistes qui ne se sont guère rencontrés, la conférence propose une analyse de la complexité et de la profondeur de l’acte pictural comme accès au monde par le détour de l’être.

Conférence donnée initialement le 3 août 2009 à l’Atelier de Cézanne, à Aix-en-Provence, à l’invitation de Gabriel Maginier. Reprise salle de l’Office de Tourisme de Cérilly (Allier) à l’ouverture du DomaineM dans ce village, en 2012, puis à La Fabrique Poïein en septembre 2013.

0.2/ Le théorème des rois-mages

[Pour un descriptif, voir : « Conférences hors les murs /2. Dans le bas Berry »]

1/ L’Annonciation dans la peinture italienne et flamande de la Renaissance.

[Pour un descriptif, voir : « Conférences hors les murs /2. Dans le bas Berry »]

2 / Le mystère de l’image à l’époque médiévale. Historia, imago, liturgia.

[Pour un descriptif, voir : « Conférences hors les murs /2. Dans le bas Berry »]

3 / Archéologie de la perspective 1. Son invention à Florence et Sienne au XVe siècle. La « douce perspective ».

Le récit de l’invention de la Perspective, au début du XVe siècle, à Florence et Sienne, possède tous les ingrédients d’un conte. Un groupe limité d’hommes, architectes, sculpteurs, peintres, encore artisans à bien des égards, produisent à l’aide d’expériences renouvelées ce qui apparaît d’abord comme un enchantement. La science et l’art s’y trouvent entremêlés, mais aussi le savoir de l’antiquité et le goût nouveau des « orateurs » (plus tard appelés humanistes) pour la mesure du monde. La « Dolce Prospettiva » (Douce perspective), selon l’expression exaltée de Paolo Uccello, est sans doute l’une des premières grandes reconfigurations de la pensée occidentale depuis la fin du monde antique.

4 / Archéologie de la perspective 2. Aléas des codes : l’inquiétante perspective

La Perspective « des peintres », ce grand code de mesure du monde, n’aura jamais été finalement le grand système coercitif que les modernes ont parfois imaginé. Comme le notait Daniel Arasse, le projet pictural d’une perspective géométrique appliquée, avait cessé d’être à la mode, à Florence même, dès la fin du Quattrocento. Bien des artistes mirent en scène cette défiance, comme s’il convenait de maintenir le pouvoir des espaces sans assise et des lieux impossibles. A partir des oeuvres, la conférence s’attachera à expliciter ces réticences et l’inquiétude dont elles procèdent.

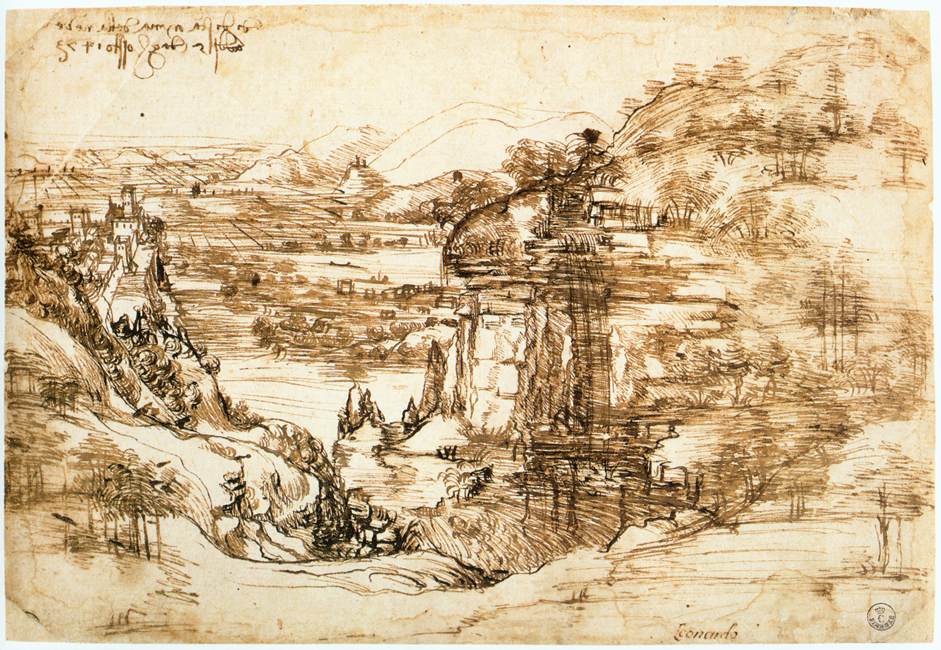

5/ Artistes en voyage à la Renaissance. Voyager et dessiner de Léonard à Bruegel.

Dessiner à cheval, galoper à travers les campagnes, traverser les Alpes, errer le long des côtes italiennes ou des fleuves européens : dès la fin du XVe siècle il est devenu évident que les artistes quittent davantage leur atelier et leur ville, et qu’ils partent à la découverte du monde. Van Mander dira de Bruegel dans son Schilder-Boeck (1604) : « En traversant les Alpes il avait avalé les monts et les rocs pour les vomir à son retour sur des toiles et des panneaux… ». Ces voyages, ces découvertes -parallèles aux grandes découvertes maritimes et aux circumnavigations- devaient avoir un impact important sur la conception de l’oeuvre, la question de l’espace et de la profondeur. La place de l’homme dans le monde s’y trouvait de la sorte reconfigurée. Une enquête sur cette grande bascule à travers quinze oeuvres.

6/ Amour, gloire et beauté dans l’art de la Renaissance. De l’amour, du paraître, du pouvoir, des croyances : enjeux de la peinture du XVe siècle.

C’est dans les Cités-Etats et les riches villes marchandes européennes du XVe que la Renaissance se développe. L’art y accompagne les pouvoirs princiers ou bourgeois, en instituant un nouveau régime des images où la civilitas – le processus de civilisation mis en évidence par Norbert Elias – joue son étonnante partition. Langages et gestes de cour, fêtes et réceptions, musique et danse se combinent à la comédie du pouvoir et aux exigences d’un rêve collectif. La peinture est alors la langue même de ces pratiques bigarrées où l’ « amour », la « gloire » et la « beauté » participent d’un jeu universel.

7/ La crise de la Renaissance. Du silence ordonné de saint Jérôme aux « journées sombres ».

Le XVe siècle avait cru pouvoir identifier un lieu idéal pour le séjour de l’homme, matérialisé selon le peintre Antonello par le studiolo de saint Jérôme, au croisement de la foi et de la science. Mais voici désormais le règne des « journées sombres », sur fond d’une grande bascule du monde : affirmation de la rotondité de la terre, irréversibilité du schisme de la Chrétienté, reconfiguration des savoirs et des expériences. La Plénitude des Temps (Plenitudo Temporum) est désormais un rêve évanoui de triomphe : une onde d’inquiétude traverse vertigineusement l’époque et, bien sûr, les oeuvres de l’art.

8/ Le Maniérisme, un art des fractures et du tourment. Naissance de la conscience désoeuvrée dans la fuite du temps.

Le Maniérisme, ce grand courant européen de l’art du XVIe siècle, continue à susciter la fascination des Modernes en raison de son énergique reformulation des préceptes plastiques, de la virtuosité de ses créations et de leur indescriptible mélange de grâce et d’agitation. Désormais l’espace du monde, la structure du visible, sont traversés de hiatus, de raccourcis, d’impossibilités. Les corps oscillent entre légèreté et ondulations, et produisent dans l’espace des creusées rotatives. Miroirs, escaliers, trouées : les scansions de la composition, étourdissantes, ravissent le spectateur. Tout ceci relevait pourtant d’un jeu sérieux où l’époque, prise au piège, nous révèle ses fractures et son tourment.

9/ Le Baroque ou le retour à l’ordre. De la fracture-Caravage au bouleversement-Le Bernin

La grande incertitude des temps qui agite notre époque explique sans nul doute l’engouement des contemporains pour l’art de l’âge baroque. Puissance supérieure de la lumière repoussant les ténèbres, arrachement des âmes à la pesanteur des corps, insurrection et vigilance de l’esprit dominant les événements : les rythmes du Baroque mettent en scène, souvent de manière étourdissante, les grands conflits de la conscience au travail et, déjà, le projet moderne d’un sujet libre de ses choix. Après le souffle maniériste du XVIe siècle, le Baroque témoigne assurément d’un retour à l’ordre en dépit du culte des affects qu’il revendique.

10/ De ciel, de terre et d’eau. La peinture de paysage dans la Hollande du siècle d’or.

Si la Renaissance invente la profondeur du monde c’est l’âge classique qui en fera une étendue mesurable où l’ouverture et le trajet sont les biens communs de l’homme. Les peintres paysagistes de la Hollande du Siècle d’or témoignent à cet égard, par leur inventivité formelle, de leur souci d’offrir à chacun un lieu pour vivre et habiter. Que ce rêve d’un jardin collectif pour l’homme du commun ait pu être atteint par les moyens de la peinture révèle que cette dernière, désormais, identifiait ses réussites avec le langage même de l’universel.

11/ « Machines de vision », la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Merveilles et secrets du quotidien dans la peinture hollandaise du siècle d’or

Une image récurrente traverse la peinture hollandaise du XVIIe siècle: nous sommes à l’intérieur d’une maison et nous observons, souvent à la dérobée, une scène immobile de la vie quotidienne. Une jeune femme est assise devant son épinette, une cuisinière verse du lait, un visiteur attend, une dame écrit ou lit une lettre… Dans son évidence même la scène semble posséder, presque malgré elle, un sens obscur qui nous échappe. « Le dimanche de la vie » dira le philosophe Hegel pour désigner cet arrêt sur image où la réalité glisse insensiblement dans la fiction, où le rêve, la mémoire, la morale, la passion tissent de secrètes correspondances.

12/ La recherche du temps perdu. Nicolas Poussin, Claude Lorrain et le paysage classique à Rome.

Les noms de Nicolas Poussin, ce peintre français dont toute la carrière s’est déroulée à Rome, et de son compatriote Claude Gellée dit « Le Lorrain », identifient presque à eux seuls le Paysage classique tel qu’il s’élabore à Rome, au XVIIe siècle. L’acte d’image instaure ici un monde saisi dans son immobilité temporelle, entre antiquité et mythologie, temps oubliés et vie circulaire. « Le temps vu à travers l’image est un temps perdu de vue » disait René Char, et cette formule éclaire singulièrement ce Paysage classique. La longue patience stoïcienne y est sollicitée pour retrouver l’époque des oracles et des grandes vertus, comme le chemin sinueux d’une parole intérieure.

13/ Les mondes du Romantisme (1). Des lieux perdus à la solitude du héros.

Cette insurrection de l’esprit qu’aura représenté le Romantisme possède – à côté de sa face de lumière radieuse – une face sombre où l’Histoire est livrée à ses spectres et l’art à ses revenants. Le sujet « libre et souverain » exalté par les Lumières s’y déploie à présent comme un être nocturne, en proie à la désillusion, au doute et à l’amertume. Les violences du temps s’accordent aux « massacres » (Delacroix) de la peinture : le « laid » et le « grotesque » exigent dès lors de participer à la création en s’instaurant comme des esthétiques intuitives du « drame moderne ». La figure de la « singularité quelconque » (G. Agamben) vient intensément hanter les oeuvres de l’art, comme une préfiguration entêtante du monde à venir.

14/ Les mondes du romantisme (2). De l’animalité de la vie à la discontinuité du vivant.

Cette insurrection de l’esprit qu’aura représenté le Romantisme possède – à côté de sa face de lumière radieuse – une face sombre où l’Histoire est livrée à ses spectres et l’art à ses revenants. Le sujet libre et souverain exalté par les Lumières s’y déploie à présent comme un être solitaire, incarné par la figure du Voyageur (DerWanderer), celui bien sûr de Caspar David Friedrich – peint entre la chute de Napoléon Bonaparte et les Méditations de Lamartine- mais aussi celui du Voyage d’hiver (Die Winterreise) de Franz Schubert (1827). La peinture, la poésie, la musique vont explorer ce nouveau continent où l’ivresse de la subjectivité absolue cherche obstinément – comme le disait le philosophe Hegel- son « passage par la réalité et un contact direct et intime avec elle ». A l’évidence, une part de notre présent se trouve déjà à l’oeuvre dans cette disposition.

15/ L’orientalisme ou l’autre scène (1). Le « caprice » oriental.

Dans sa préface aux Orientales Victor Hugo l’avait proclamé crânement, face à une critique réticente : c’est par simple « caprice » qu’il avait décidé de consacrer tout un recueil de poésie à « l’Orient ». Ainsi, au XIXe siècle, bien des écrivains et des artistes vont se tourner vers « l’Orient » pour y chercher des événements visuels « de pure poésie » (Hugo), des lieux et des personnages susceptibles de renouveler les scènes de l’art. De sorte qu’émerge à côté de la modernité romantique, réaliste ou impressionniste, une « autre scène », sans doute demeurée encore inaperçue ou tenue en suspicion de non-modernité. Pourtant une enquête approfondie s’y accomplit à propos des pouvoirs de la picturalité et de ses limites, notamment dans la découverte éblouie de l’espace oriental comme, tout à la fois, expérience inédite et lieu infigurable.

16/ L’Orientalisme ou l’autre scène (2). La métaphore du harem.

Les Femmes d’Alger de Delacroix -« le plus beau tableau du monde », selon Renoir- allait inaugurer un nouveau registre de la peinture où l’Orient de l’imaginaire venait percuter le réel des expansions coloniales. Et puisque tout désormais devait être assujetti au quantifiable, au mesurable et à la représentation, puisque, comme l’indiquait Carlo Ginzburg, « l’héritage technologique des européens » impliquait notamment de « vérifier et de controler les relations entre le visible et l’invisible, entre la réalité et la fiction », que faire de l’insaisissable question du harem? Que montrer de la Femme « Fellah », « Mauresque » ou « Berbère », de « l’Odalique » et de la « femme d’Alger » puisqu’elles se refusent à faire image? Et si cette irreprésentable figure orientale se confondait alors avec la peinture elle-même, conçue comme impossibilité, désormais, de croire en l’innocence de l’image.

17/ L’impressionnisme (1). Une révolution du regard.

« La modernité c’est le transitoire, le fugitif, le contingent » écrivait Baudelaire dans Le peintre de la vie moderne en 1863, exposant par là ce qui allait être, une décennie plus tard, le programme même des impressionnistes. Premier courant artistique prenant acte de la sécularisation accompagnant la modernité, l’Impressionnisme bascula l’acte d’image dans l’immédiate présence et la simple plénitude du monde. La peinture, comme arrachée à l’idée, au sujet et à l’histoire, se trouva contrainte de trouver en elle-même sa propre légitimité. Une nouvelle économie du regard surgit alors dont nous demeurons, parfois malgré nous, les héritiers.

18/ L’impressionnisme (2). La dernière image.

La sidération devant Impression soleil levant, la peinture de Monet -non encore nommée ainsi- présentée en 1874 dans l’atelier du photographe Nadar, témoigne du surgissement de ce que l’artiste lui-même dénomme déjà : « l’impossible ». « Que représente cette toile? » s’exclame le critique du Charivari. Désormais le monde semble perdre son assise et sa matérialité, et son image, évanescente, s’installe sous le signe du retrait. Voici que l’Occident est confronté, en peinture, à la dissolution des signes comme excès et épuisement du regard. Cette « dernière image » palpite alors comme un appel inouï, celui non de l’espace mais du vide.

19/ Cézanne au bord du vide. De Cézanne, « notre père à tous », à la naissance du cubisme.

Nous ne cessons d’interroger l’oeuvre de Cézanne, le solitaire de la montagne d’Arles selon les uns, le perdant magnifique selon Zola. Cet artiste têtu, obstiné, nous a laissé une création âpre, placée sous le double signe d’Hélios, le terrible Dieu solaire omniscient (selon Homère) et de Thanatos, la mort indifférente. Cézanne marche à midi sur une terre inconnue et sans doute ouvre-t-il déjà, à lui tout seul, la porte de la modernité. Il se tient sur le seuil, immobile. Regardant en face le soleil et la mort. Il ne dit rien. Il n’explique rien. Comme l’oracle, il désigne.

20/ Que faire? Les artistes au tournant du siècle (1896-1906).

Les « assurances du regard rétrospectif » (selon l’heureuse formule de Georges Didi-Huberman) nous ont convaincus depuis longtemps que l’Impressionnisme conduit à ses ultimes recherches – celles d’un Cézanne – ne pouvait que déboucher, en 1907, sur le Cubisme. Pourtant si l’on observe attentivement la scène morcelée de l’art au passage du XIXe au XXe siècle, il semble bien que plusieurs chemins créatifs étaient possibles. La conférence s’attache à identifier ces chemins et à rétablir l’image, plus complexe mais plus vivante, du pluralisme artistique moderne. Parcours individuels et temporalités des pratiques y apparaissent dès lors sous un jour nouveau.

21/ La « cordée » Braque-Picasso. Du Cubisme considéré comme une ascension (Paris, l’Estaque, Horta de Ebro, Céret, Sorgues, 1907-1925).

Avant de devenir « ce monarque si fertile » dont parle William Rubin le Cubisme aura représenté une singulière période de l’art moderne, sans doute aussi importante dans l’histoire de l’art que l’invention de la perspective à Florence au début du XVe siècle. De fait, avec le Cubisme, le cercle se referme. Émerge alors sous les yeux ébahis des spectateurs un espace de représentation non euclidien, à la fois tactile et inséré dans le temps, cet espace qu’évoquait Henri Poincaré dans La Science et l’hypothèse en 1902 et qu’Einstein explicitera dans sa théorie de 1905 sur « la relativité restreinte ». Quel était au juste ce lieu que Braque et Picasso escaladaient comme deux alpinistes « en cordée »? De quoi le Cubisme est-il le nom ?

22/ La question futuriste. Un modernisme du dynamisme et de l’affrontement (Italie, Russie : 1909-1920).

Le mouvement futuriste italien surgit en 1909 comme un violent désir de modernité. Le projet artistique est reconfiguré sous l’autorité impérieuse et fantasque du poète Marinetti, et de jeunes artistes des grandes villes industrielles du nord – Milan, Turin – rallient cette avant-garde remuante qui se rassemble sous le drapeau du « Dynamisme ». Les oeuvres témoignent encore aujourd’hui du changement de point de vue quant à la place de l’artiste dans la cité, à la fonction sociale des oeuvres, au processus de création, et au rôle du spectateur.

23/ Dadaland. Un modernisme de l’angoisse et du « bricolage » (Suisse, Allemagne, France, Etats-Unis : 1915-1924).

Le mouvement Dada qui surgit à Zurich (Suisse), en pleine première guerre mondiale, durant l’hécatombe de Verdun, témoigne simultanément d’une exigence de communauté et de son désœuvrement. A quoi bon l’art alors que s’effondre le monde? « Les débuts de Dada n’étaient pas les débuts d’un art, mais ceux d’un dégoût », devait affirmer Tristan Tzara. Revenir aujourd’hui aux oeuvres, pour les donner à voir, revenir aux matériaux, autant qu’aux processus, est sans doute autant une gageure qu’un exercice salutaire.

24/ New York, 1913. « The Armory Show », un état de la modernité européenne.

La grande exposition organisée à New York en février-mars 1913, The Armory Show (« L’exposition de l’Arsenal »), constitua la première vision internationale de l’art moderne. Celle-ci témoignait d’un changement culturel majeur, encore difficile à appréhender, où la perception du réel, la pensée du monde et la relation à l’histoire se trouvaient reconfigurées. Entre dissonance et empathie, conflit et enthousiasme, l’événement, fortement médiatisé, déchaîna les passions. La mondialisation de l’art moderne était en marche. Et, dans la langue de l’art et des médias, quelque chose d’essentiel quant à notre époque s’écrivait déjà.

25/ Totem et tabou (1914-1946). Un primitivisme à l’américaine (1).

La fameuse et mal nommée « Ecole de New York » qui apparut au début des années 40 du XXe siècle ne surgissait pas du néant. L’expressionnisme américain, avant de s’affirmer dans le champ de l’abstraction, avait fait ses armes plutôt du côté d’une peinture primitiviste marquée par le conflit des pulsions, la véhémence de la touche et l’étrangeté inquiétante du motif. Le tableau devenait une scène picturale ouverte aux « contes barbares » et aux récits totémiques comme aux explorations transgressives liées au corps exposé et au sacré.

26/ Formes et forces (1928-1959). Un primitivisme à l’américaine (2).

A côté de la persistance de courants régionalistes explorant les possibilités d’une peinture du lieu natal, les jeunes artistes américains soucieux de nouveauté découvrent les expressionnistes et surréalistes européens. Voici que s’ouvre – des années 30 aux années 50 du XXe siècle – l’aventure incertaine et prometteuse d’une peinture qui, à côté de l’exploration des « Formes », offrirait sa chance aux impératifs des « Forces ». Souffle du vent, tremblement des ciels, vibration de l’herbe ou des flots, rayonnement des voix, des corps : de multiples signes surgissent de la sorte, comme indéchiffrables et pourtant issus du monde commun. Tout un courant de la peinture américaine va explorer ces mondes fragiles comme autant de territoires où l’acte pictural affirme sa liberté.

27/ Réalismes et nouvelles objectivités (Allemagne, France, Italie, 1920-1950).

« C’est la guerre, en fait, qui m’a rapproché des autres » dira l’artiste ancien « poilu » André Masson. Si le Rappel à l’ordre sera de rigueur parmi les novateurs au sortir de la première guerre mondiale, pour tenter de les faire revenir à des normes artistiques « acceptables », cette injonction est, plus généralement, celle de l’époque. Une époque troublée où les notions d’identité et de réalité sont reconfigurées, où l’objectivité et la subjectivité paraissent échanger leurs rôles, libérant à travers l’art une pulsion réaliste dérangeante, traversée par l’intranquillité.

28/ Une peinture « métaphysique »? Mélancolie et angoisse dans l’art européen (Italie, Europe, 1919-1940).

Giorgio de Chirico et son frère Alberto Savinio inventent la « peinture métaphysique », un espace où le retour à l’antique libère des mannequins de couturière sur des places surdimensionnées, à l’heure où des ombres inquiétantes s’allongent démesurément. La mémoire et le rêve, le mythe et la psychanalyse se conjuguent alors sous l’autorité d’Ariane endormie, figure de la conscience mélancolique. De l’Italie, cette étrange tendance de l’art va rapidement produire des échos en Europe. Elle accompagnera l’émergence à Paris du Surréalisme, lancé par un groupe de jeunes poètes rassemblé autour d’André Breton.

29/ Surréalisme, Surréalismes. De nouveaux mythes modernes? (1924-1966/1976).

Lorsqu’un groupe de jeunes poètes se rassemble en 1924 à Paris, autour d’André Breton, pour fonder le Surréalisme, la « peinture surréaliste » est déjà là, incarnée au premier chef par l’artiste dadaïste allemand Max Ernst surnommé par René Crevel « le magicien des palpitations subtiles ». Esprit inventif, curieux et novateur, Max Ernst demeure pour le XXe siècle un grand exemple d’artiste en éveil, doté d’une conscience aiguë de la réalité du monde et de la situation de l’homme dans l’Histoire. Revisiter son oeuvre aujourd’hui c’est chercher à comprendre comment l’artiste, créateur de mythes, rend malgré tout possible et nécessaire l’expérience même du réel.

30/ L’Ecole de Paris, une tradition du Moderne (1925-1955).

La Modernité artistique qui surgit au début du XXe siècle va très vite donner lieu à une tradition où les libertés acquises dans la construction des espaces, l’élaboration des figures, l’invention des formes, la facture plastique, vont se figer en formules décoratives ou en recettes d’atelier arrangées aux normes du goût public. Des artistes aujourd’hui oublié(e)s ont néanmoins cherché des voies originales et laissé des oeuvres singulières. L’histoire de l’Ecole de Paris est l’histoire d’une crise des temporalités où la Modernité s’écrit selon des registres différenciés et des langues plurielles, joies et peines mêlées.

31/ L’art américain (1). L’abstraction du « champ coloré » (Color Field Painting) (Etats-Unis, 1943-1970).

La dénomination de « color field painting » (peinture de champ coloré) employée à l’égard d’un courant de l’abstraction américaine des années 50 et 60, articule la question de l’espace pictural et celle de la couleur. Cette dernière pourrait-elle, par ses moyens propres, par son pouvoir d’envoûtement et de stimulation émotionnelle, définir à elle-seule l’espace pictural ? Le tableau est-il dès lors destiné à s’abolir dans un vertige sans formes ni objets ? Et quelle pourrait être dans ces conditions l’expérience sollicitée chez le spectateur, le regardeur, face à ce monde ouvert sur sa propre dématérialisation, sur son impossible usage ?

32/ L’art américain (2). Du sublime à l’impressionnisme tardif (Etats-Unis, 1948-1980).

Le 10 mai 1950, le magazine Life publie la célèbre photo des « artistes irascibles » éprouvant des difficultés à voir leurs oeuvres présentées dans des lieux institutionnels. Au premier rang des ces « artistes avancés menant le combat contre le spectacle » : Barnett Newman. Celui-ci chercha la voie d’une peinture conçue comme « drame visuel puissant », n’hésitant pas à s’engager dans une monumentalité s’érigeant devant le spectateur comme un lieu habitable. Avec Clifford Still (1904-1980) il s’aventura dans un espace pictural que l’on a parfois considéré, sous l’appellation d’ « impressionnisme tardif » (late impressionnism), comme un autre chemin de la modernité, prolongeant l’enquête des grands Nymphéas de Monet.

33/ Le Pop art ou l’art à l’époque de la marchandise (Etats-Unis, Europe, 1962-2013).

Le dossier du Pop Art, courant de l’art apparu il y a déjà plus d’un demi siècle, mérite à l’évidence d’être rouvert, en raison notamment de l’intérêt que lui portent à nouveau nombre de jeunes artistes contemporains. L’objet marchandise devenu alors sujet de l’art révélait, à travers ses accumulations, répétitions et séries, le devenir entropique du monde que nous connaissons et, sans doute, la perte pour l’art de ses « thèmes » et « motifs » traditionnels. L’imagerie superficielle des sixties nous aura dissimulé l’antiromantisme profond de l’époque et le désir de changer les langages, les codes et les signes. Avec le sentiment très vif de vivre en un temps de transition, les artistes pop se montrèrent plus inquiets que « cyniques » et certainement plus ironiques qu’enthousiastes devant l’ouverture frénétique de l’ère consumériste dont nous mesurons aujourd’hui les impasses.

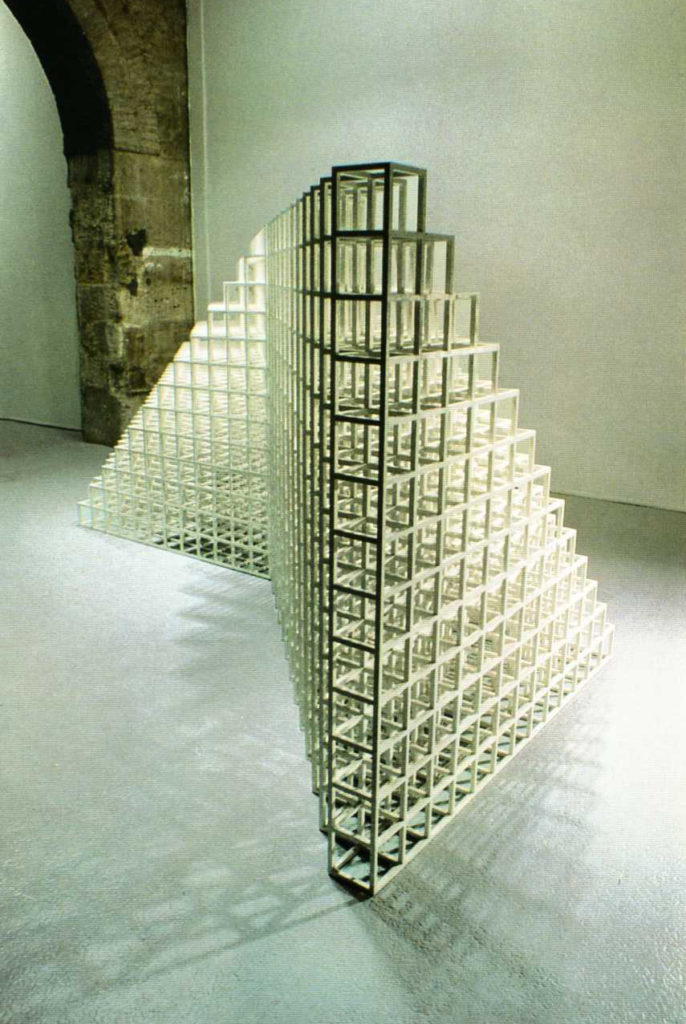

34/ Minimalisme et art conceptuel: oeuvres, discours et paradoxes (Etats-Unis, Europe, 1965-1985).

Au début des années 60 du XXe siècle, le philosophe américain Henry Flynt énonçait le projet d’un « art conceptuel » (concept art) conçu comme la création de dispositifs variés « étroitement délimités par le langage » de sorte que la matérialité même des pièces pourrait demeurer contingente. Très vite des artistes développèrent ce qui allait devenir un courant international actif, sinon militant, avec ses propositions plastiques et philosophiques mêlées, ses textes et revues, ses galeries, ses accompagnateurs et ses contradicteurs. Articulé, parfois conflictuellement, à une autre scène, celle du « Minimalisme » (Minimal Art), l’art conceptuel occupera une place prépondérante jusqu’au milieu des années soixante-dix, ouvrant l’art et la création à de nouvelles questions et de nouvelles approches où les paradoxes ne manquent pas.

35/ Le Land art: un retour au réel? (Etats-Unis, Europe, 1968-2012).

Gilles A. Tiberghien le rappelait avec force en son temps: « Le Land Art n’est pas essentiellement un art du paysage ». Né durant les années 60 du XXe siècle – sur une scène artistique américaine déjà occupée par le Pop Art, le Minimalisme et l’Art conceptuel – il introduit avec une certaine véhémence un « retour au réel » âpre et désillusionné, bien que traversé d’éclats poétiques et d’un sentiment du monde affirmé. L’omniprésence rageuse de la technique (bulldozers, pelles mécaniques, dumpers, grues…) y cotoie singulièrement des recherches discrètes, liées à la marche solitaire et à l’oubli des villes. Le devenir du monde naturel s’y trouve alors associé aux rêveries sur le Temps et aux utopies liées aux espaces ouverts, aux frontières, aux habitats et aux limites. Avec le recul du temps, la dimension souvent méditative et interrogative de ces pratiques, la beauté perdue de nombre de ces oeuvres, se présentent à nous comme des questions posées à nos sociétés et à leurs usages de la Nature, des environnements et des milieux.